地震を生き抜く家とは?『ぼくのじしんえにっき』と防災から考える住まいのかたち

47年前の宮城県沖地震、

14年前の東日本大震災から

あらためて「防災」について考える

お家づくりをご検討中の皆さま、

こんにちは。

1978年6月12日に発生した宮城県沖地震から、

今年で47年。

そして、2011年の東日本大震災からも、

すでに14年が経ちました。

この2つの大きな地震を

経験してきた宮城に暮らす私たちにとって、

防災は常に身近で、

そしてとても現実的なテーマです。

母が体験した“あの日”

宮城県沖地震が起きた当時、

私の母は高校生だったそうで、

通っていた学校から、

2時間かけて歩いて帰宅したという話を、

子どもの頃に何度か聞いて育ちました。

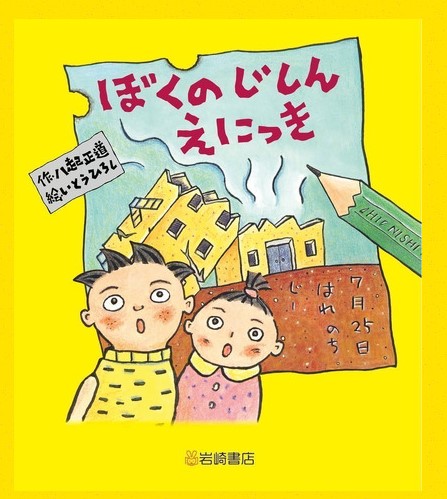

その影響か、我が家には

『ぼくのじしんえにっき』という絵本があり、

繰り返し読んだ記憶があります。

「知っていること」が、命を守る力になる

そんな環境で育った私は、

少し“防災意識の高い子ども”でした(笑)。

でも、その意識が

東日本大震災のときに本当に役立ったと感じています。

たとえば…

仕事用の携帯をすぐに充電できるよう、

モバイルバッテリーや電池を確保

食器が洗えなくなることを想定して、

ラップやアルミホイルを準備

倒壊寸前で立ち入り禁止となった建物や、

解体を待つ住宅の姿を目の当たりに

「備えておいてよかった」と心から思ったのは、

やはり**“事前に知っていたからこそできた行動”**が

多かったからだと思います。

災害後も「安心して暮らせる家」を

地震を防ぐことはできません。

だからこそ大切なのは、

「災害が起きたあとも住み続けられる家」を建てることです。

そのためのひとつの基準になるのが、

構造計算に基づく「耐震等級3」。

これは、

建築基準法よりも高い耐震性能を持つ

住宅に与えられる指標です。

命を守るのはもちろん、

被災後に避難所ではなく

自宅で安心して暮らせる可能性を高めてくれる、

大切な目安となります。

最後に

災害は、いつ、どこで起きるか分かりません。

ですが、「知ること」「備えること」で、

その被害を少しでも減らすことはできます。

47年前の宮城県沖地震、

そして14年前の東日本大震災。

その教訓を忘れずに、これからの防災、

そして家づくりに活かしていきたいですね。

ちなみに、私が子どものころ何度も読んだ

『ぼくのじしんえにっき』は、

2023年に新装版が出版されたそうです。

内容はSF風の創作絵本ですが、

子どもながらに「もし自分の街で地震が起きたら…」と

考えるきっかけをくれた一冊でした。

ご興味のある方は、ぜひ手に取ってみてください📚